1. 概述

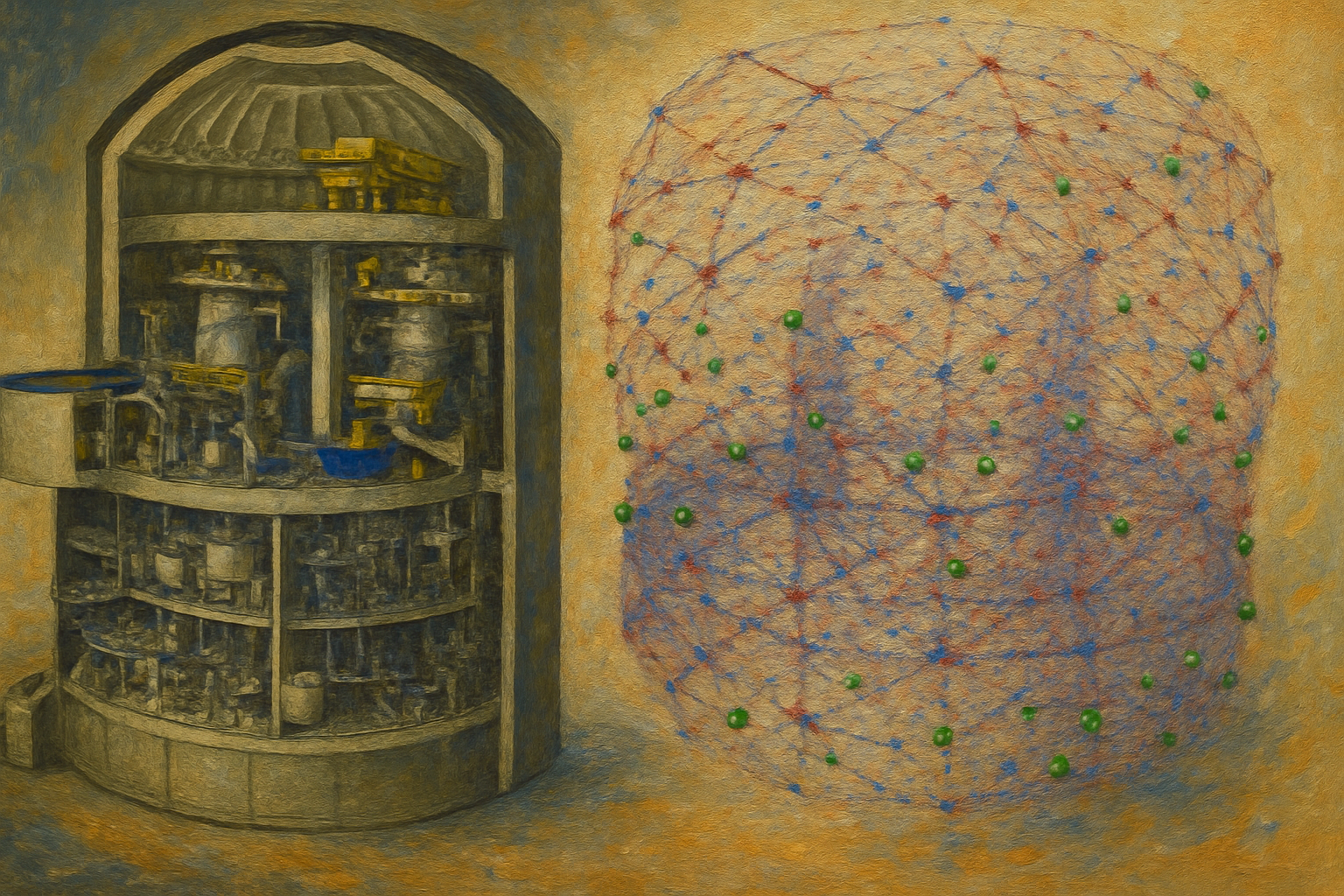

近年来,三维实景采集(Reality Capture),特别是激光扫描(Laser Scanning)和摄影测量(Photogrammetry)技术,以及由此产生的三维建模,在核电厂全生命周期管理中的应用日益广泛 。这一趋势是对传统依赖二维图纸和人工测量的重大转变,尤其对于那些缺乏详细数字化记录的老旧核电厂而言,意义更为重大。核岛(Nuclear Island),包含反应堆厂房(Reactor Building)、安全壳(Containment)等核心结构,因其环境的极端复杂性——高度集成的设备、强辐射场、严格的访问限制以及恶劣的物理条件(如光线不足、高反射表面、空间拥挤)——对数据采集和建模提出了独特挑战。

核电行业应用这些技术的历史可以追溯到上世纪90年代,例如法国电力集团(EDF)早期对水箱等设施的扫描尝试。如今,这些技术已从最初的简单几何复现,发展到支持复杂的数字孪生(Digital Twin)概念,旨在创建物理核设施的动态虚拟映射。

本文分析国外核电运营企业在核岛区域应用三维实景采集与建模技术的具体案例,重点关注数据采集与建模完成之后 的实际应用场景,涵盖核电厂运行与维护(O&M,特别是大修期间的应用)、退役(Decommissioning)、安全与辐射防护(Safety/ALARA),以及工程设计与改造支持等关键领域。

2. 提升核电厂运行与维护水平

2.1 大修管理

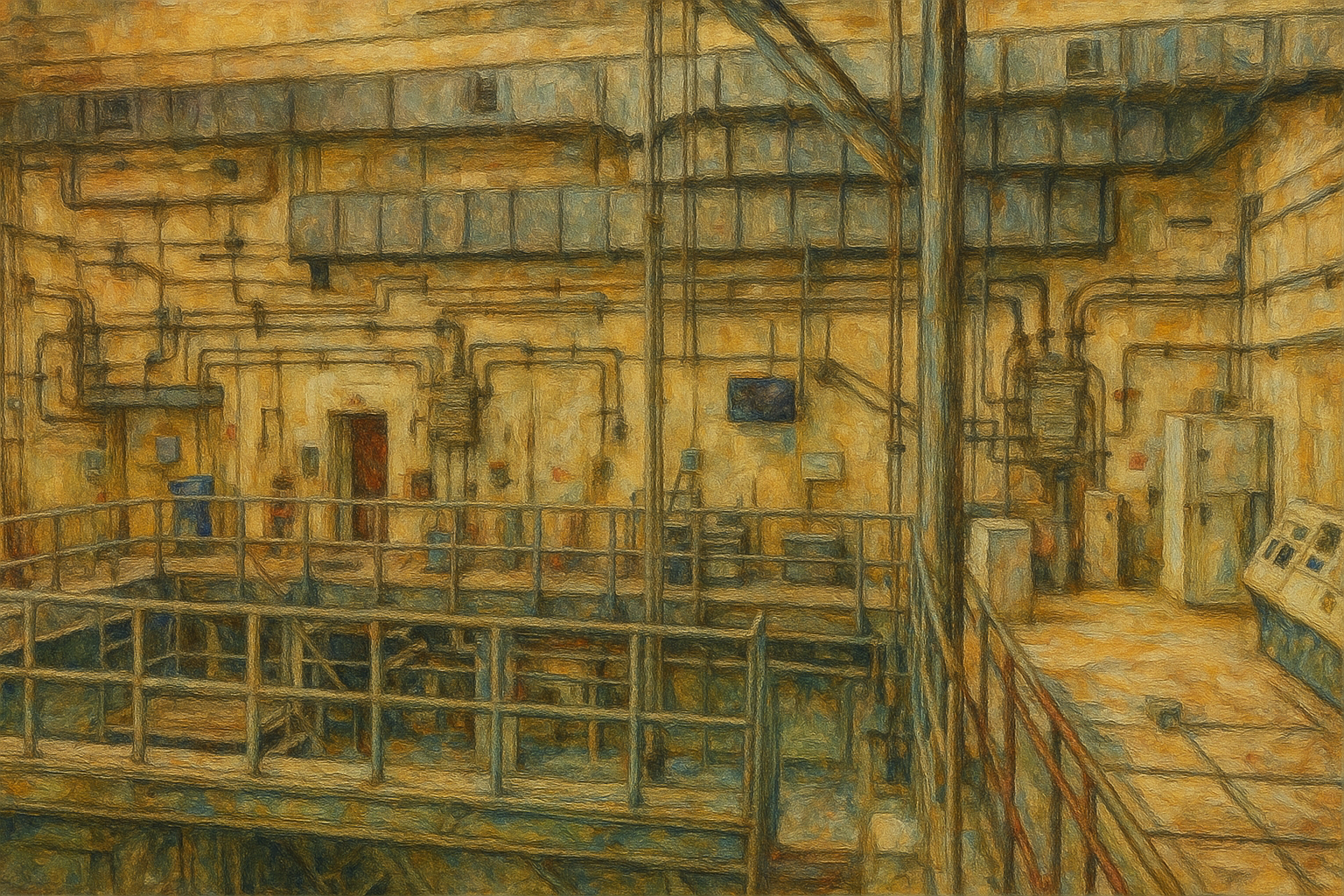

核电厂大修是计划性停堆活动,涉及大量的检查、维护和改造工作。大修期间,核岛内部通常具有高辐射、高温和空间受限等特点。传统的大修管理严重依赖二维图纸、现场测量和经验判断,不仅效率低下,而且容易出错,延长停堆时间。考虑到核电厂停堆一天可能造成超过百万美元或欧元的经济损失,缩短大修工期成为核电运营企业的核心诉求之一。实景三维采集与建模技术通过提供精确的“竣工” (As-Built) 数据,为精细化的大修规划和执行提供了可能,从而显著缩短停堆时间,提升经济效益。

2.1.1 案例:OKG (瑞典 Oskarshamn 核电厂)

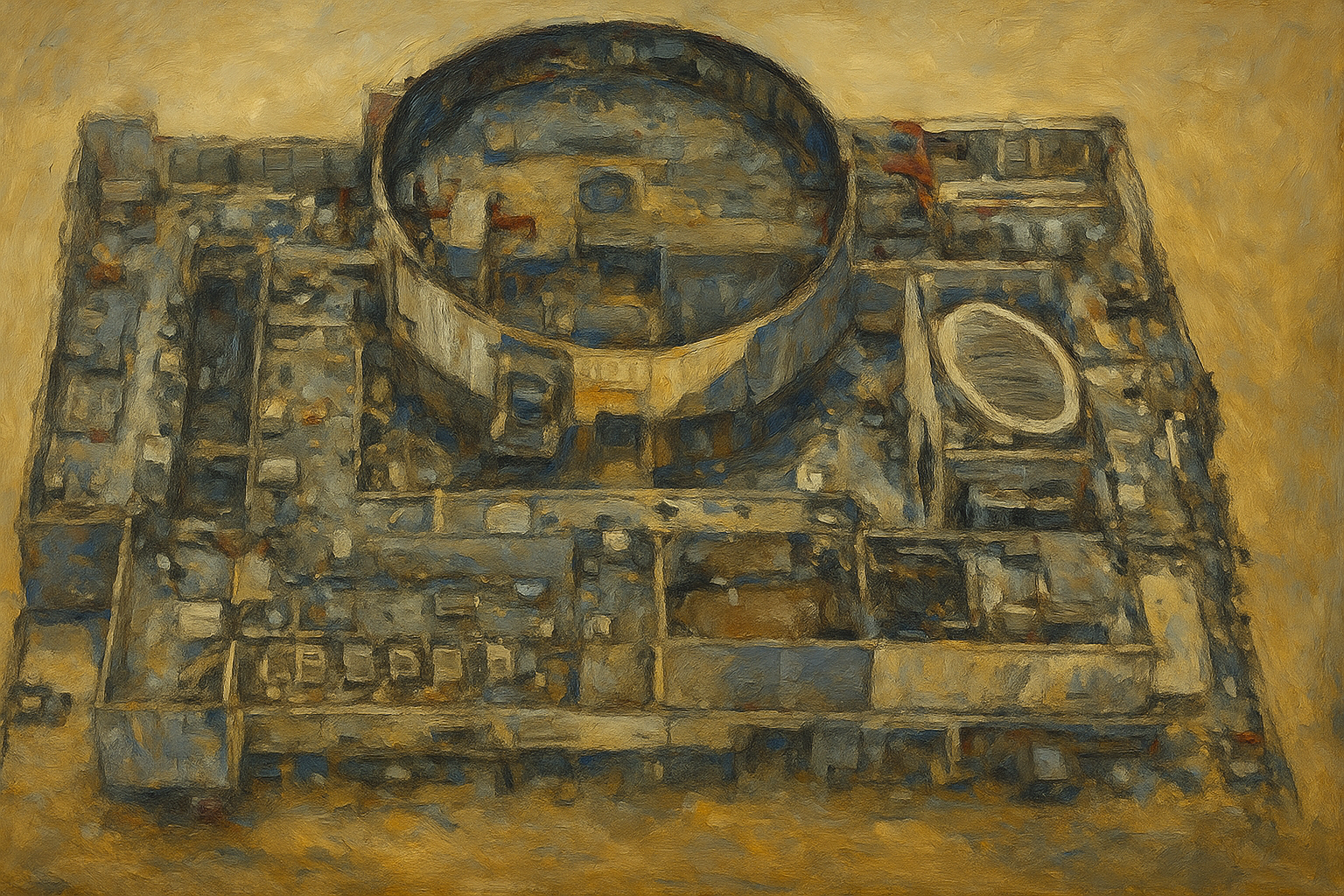

OKG 核电厂在其 O3 反应堆(沸水堆)的现代化改造项目中,面临更换安全壳内大量老化电气电缆和相关贯穿件的艰巨任务。这是一个典型的在大修期间进行的复杂工程。OKG 采用了高分辨率三维激光扫描技术,在一次常规停堆期间,从安全壳内部约150个测站获取了详细的点云数据。同时,利用 AVEVA PDMS 和后续升级的 AVEVA E3D 软件,对需要新安装的电缆、对安全至关重要的贯穿件组件以及其他电气部件进行了精确的三维建模。

关键在于,通过 AVEVA Laser Model Interface (LMI) 和 LFM Software 的 BubbleView 技术,激光扫描获得的点云数据被无缝集成到 E3D 设计环境中。这使得工程师能够在反映真实环境的三维模型中进行设计,确保新部件与现有结构的精确匹配,精度达到厘米级。这种高精度的三维模型直接促成了一项重大创新:在安全壳外部的清洁车间内,对所有电缆和连接器进行完全预制,类似于汽车制造业的模式。

在现场安装阶段,OKG 用25台连接到内部无线网络的平板电脑取代了传统上可能需要处理约20,000份的纸质文件。安装人员通过平板电脑可以访问由 E3D 生成的高质量、照片般逼真的安装图纸和装配信息,这些信息同时展示了新设计和实景扫描数据。

这项技术的应用带来了显著效益。最突出的是大修时间的缩短:原本预计需要120至150天的停堆时间,最终被压缩到80天以下,节省了至少70天,甚至可能接近其58天的目标。考虑到每天百万欧元的停堆成本,这意味着潜在的成本节约超过7000万欧元。此外,预制策略显著提高了安全性,减少了工人在辐射环境下的工作时间。OKG 认为这种结合了预制、三维建模和激光扫描的创新工程方法是未来现代化改造项目的典范。

2.1.2 案例:Duke Energy (美国 Oconee 核电厂)

美国 Duke Energy 在其 Oconee 核电站(压水堆)的三个机组中全面部署了计量服务团队 (Metrology Services team),利用激光扫描技术创建了精度高达 1/16 英寸(约6毫米)的二维和三维模型,即所谓的“数字孪生”。这些模型被广泛应用于日常维护和大修规划。一个典型的应用场景是管道和阀门组件的更换。焊工可以在办公室使用 VR (Virtual Reality) 头盔与三维模型交互,精确测量和规划切割点及装配顺序,然后在清洁车间完成大部分预制工作 。这使得他们可以穿着普通工装而非防护服进行准备工作,极大地减少了在反应堆厂房内(属于辐射控制区)的停留时间,从而降低了辐射剂量 。在一次更换如同救护车大小的大型电机的项目中,利用三维模型进行的精确规划,使得整个吊装、平移和转向过程都在虚拟环境中进行了预演,确保了设备不会与周围结构发生碰撞 。这项原本需要至少一个12小时班次才能完成的工作,最终仅用2.5小时就顺利完成,节省了9.5小时的宝贵大修时间 。对于核电厂而言,每缩短一小时的停堆时间就意味着数千美元的发电收益 。此外,VR 模型还允许工程师和维护人员随时“进入”虚拟的反应堆厂房进行测量或查找设备 。例如,可以精确测量设备间距,查找阀门标签,或确认竣工状态下的仪表位置 。这克服了以往只能在大修期间进入厂房测量的限制,并且避免了因现场意外发现而导致的延误 。Duke Energy 认为这项技术是维护和改造规划的“游戏规则改变者” 。

2.1.3 案例:TVA (美国 Watts Bar 核电厂)

田纳西流域管理局 (TVA) 在其 Watts Bar 核电厂(压水堆)也采用了激光扫描技术,重点扫描了上部安全壳和换料层等关键区域。这些区域通常只有在特定时间窗口(例如每周几小时)才能进入,但通过扫描创建的虚拟环境则可以实现 24/7 全天候访问。扫描数据的一个重要用途是支持工作前交底 (Pre-job Briefing)。核电厂员工可以在进入高辐射区域之前,在虚拟环境中熟悉工作环境和任务步骤,从而减少实际进入后的停留时间,降低辐射暴露风险 。这直接服务于 ALARA(合理可行尽量低)的辐射防护原则。TVA 还将扫描数据与名为 TruView 的可视化软件以及其资产管理系统 Maximo 集成 。当需要查找某个阀门时,Maximo 提供文本位置信息,而 TruView 则提供基于扫描数据的真实三维可视化定位,使工作人员能够快速准确地找到目标,高效完成工作,并最大限度地减少辐射暴露 。此外,精确的三维模型还用于规划新设备的安装路径。在设备制造之前,就可以利用模型确定精确的尺寸和高程,规划好运输和安装路线,确保设备运抵现场后能够顺利安装到位,避免现场修改 。TVA 通过内部团队进行扫描,其成本仅为外部承包商的二分之一到三分之一,并且由于数据归 TVA 所有,可以方便地用于未来的其他项目 。

https://www.tva.com/the-powerhouse/stories/what's-the-point

2.1.4 案例:EDF (法国)

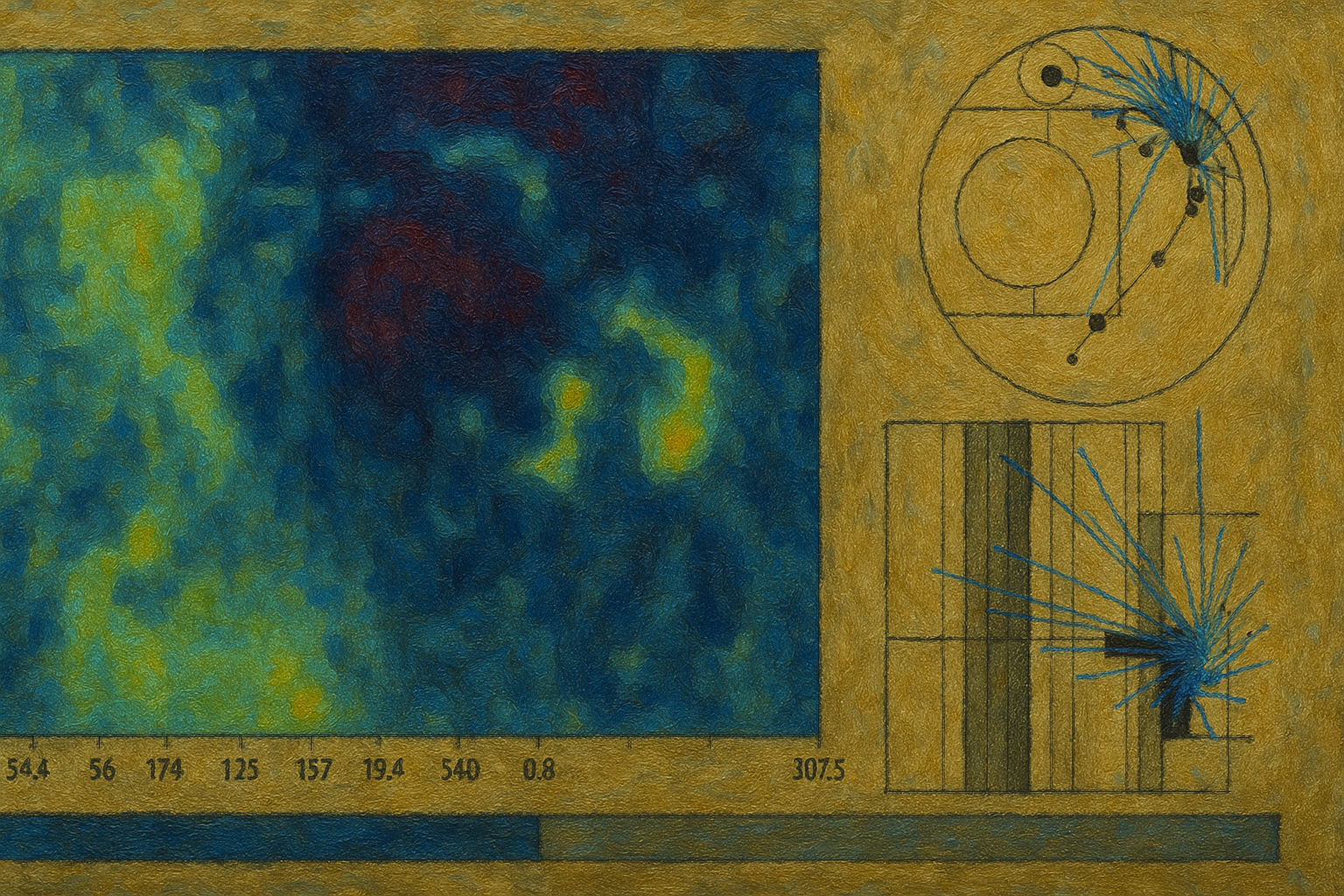

法国电力集团 (EDF) 作为全球最大的核电运营商之一,在实景三维技术的应用方面也进行了大量探索。一项重要的实践是在某 1300MW 压水堆核电厂的大修停堆期间,对其结构最为复杂的反应堆厂房(共11层)进行了大规模的多传感器扫描勘测。该项目使用了 Leica HDS 6100 和 HDS 7000 地面激光扫描仪(超过1000个测站),结合配备了电动全景云台的 Canon EOS 5D Mark III 相机(超过1000张全景照片),以及全站仪进行精确的地理配准。数据处理涉及多种软件,包括 Leica Cyclone、Trimble RealWorks、Dassault Systèmes SolidWorks、Kolor AutoPano、CloudCompare 以及用于开发最终可视化应用的 Unity 3D 游戏引擎。

这次勘测的目标是创建一个全面的“竣工虚拟现实” (As-built Virtual Reality) 数据集,包含高达400亿个三维点云。其应用目的非常广泛,包括:支持维护操作规划(如脚手架搭设、物流路径规划)、提升工程改造研究的准确性并减少现场工作时间、加速新员工对复杂工作环境的熟悉过程(通过虚拟漫游和培训),以及为通常难以进入的反应堆厂房提供虚拟参观途径。该项目不仅成功获取了宝贵的竣工数据,还深入评估了在大规模复杂室内设施中应用多传感器扫描的方法论,并识别了数据采集、处理(如点云配准、噪声去除)和三维重建等环节面临的挑战,例如环境条件(光照、反射)、数据量、配准精度以及将点云转化为可用 CAD 模型的效率等。

https://www.mdpi.com/2072-4292/7/12/15827

2.1.5 效益驱动因素分析:

上述案例清晰地表明,缩短大修时间是推动核电厂采用实景三维技术的核心驱动力。OKG 报告的超过70天的工期缩短和 Duke Energy 将一项关键任务时间缩减近80% 的实例,都证明了该技术在优化停堆这一高成本环节中的巨大经济价值。高昂的停堆成本为技术投资提供了强有力的经济理由。实现这一效益的关键机制在于,精确的三维竣工数据使得详细的预规划和部件预制成为可能。

2.1.6 预制能力的提升:

实景三维采集是实现部件预制策略的关键赋能技术。无论是 OKG 的电缆和贯穿件,还是 Duke Energy 的管道阀门组件,都需要精确的竣工尺寸才能在远离现场的清洁车间进行预制。激光扫描提供了所需的毫米级精度,从而将大量原本需要在高辐射、空间受限的安全壳或反应堆厂房内完成的工作转移出来,这不仅缩短了现场作业时间,也极大地降低了工人的辐射剂量和操作复杂性。因此,实景三维技术是核电维护中实施高效、安全预制策略的基础。

2.2 改进日常维护与检查

除了大修期间的关键应用,实景三维模型在日常维护和检查中也发挥着重要作用。

- 虚拟访问与测量: 对于日常的简单任务,如获取设备尺寸或确认部件位置,维护人员可以通过访问三维模型进行虚拟“现场”查看,而无需实际进入核岛内部,尤其是在非大修期间访问受限的区域 。

- 精确数据支持: 实景三维模型提供了精确的(通常达到毫米级 )竣工数据,有效解决了老旧电厂图纸不准确或缺失的问题 ,从而提高了维护规划的准确性,减少了因信息错误导致的返工 。

- 部件识别与定位: 结合资产管理系统(如 TVA 将 TruView 可视化模型与 Maximo 系统集成),可以方便地在复杂的三维环境中定位特定的阀门、仪表或其他部件,提高了查找效率 。

https://tva.com/the-powerhouse/stories/what's-the-point

2.3 基于数字孪生的预测性维护

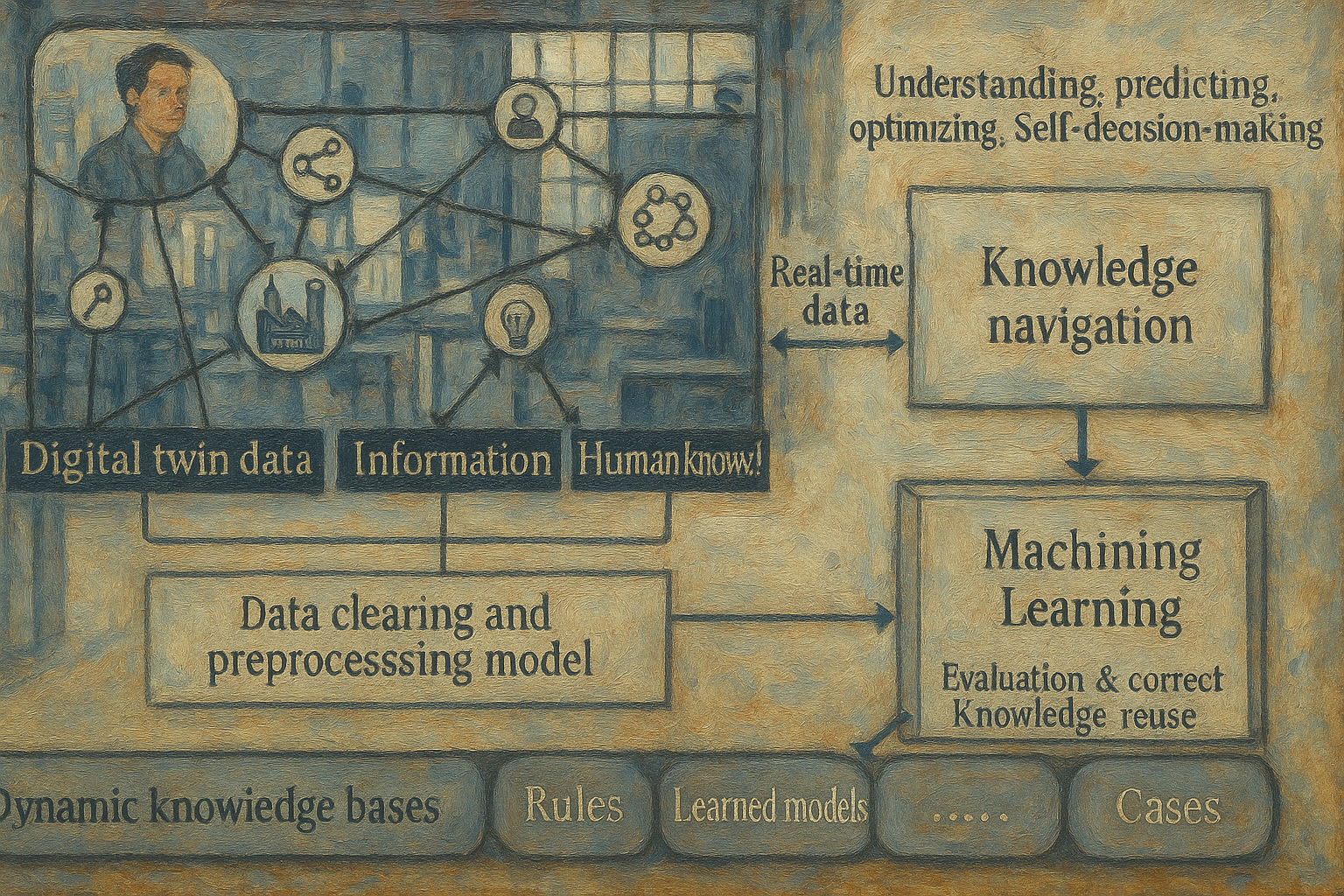

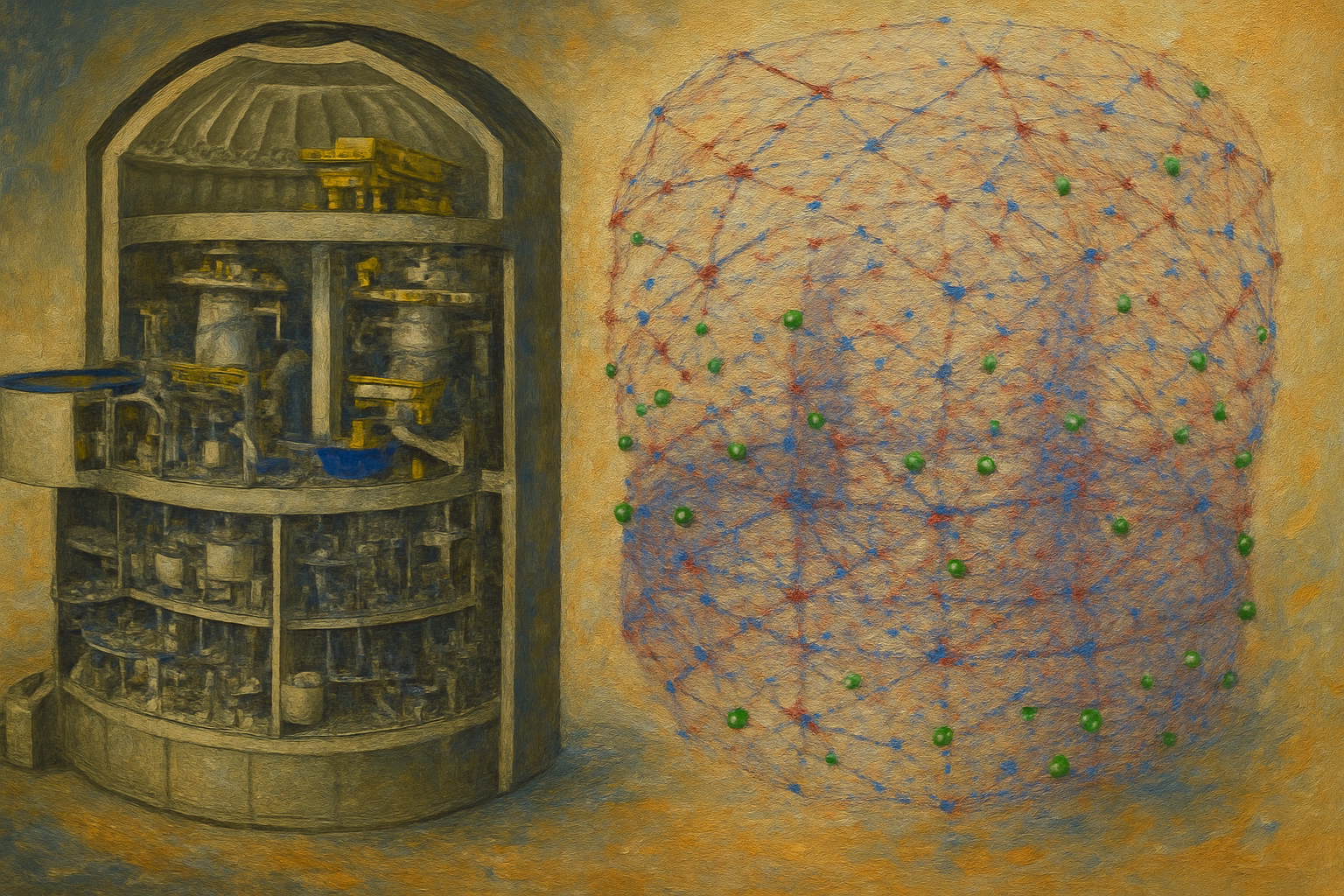

实景三维模型是构建更高级的数字孪生 (Digital Twin, DT) 的基础。数字孪生旨在通过集成来自物理实体的实时数据(如传感器、物联网设备数据)与三维几何模型,创建一个动态的、可交互的虚拟副本 。

- 概念与潜力: 在核电领域,数字孪生有望实现设备状态的实时监控、故障预测、异常诊断以及维护计划的动态优化 。这有助于降低运行风险,提高电厂的可用性和发电能力 。

- 应用现状: 尽管集成了实时运行数据的全功能核电数字孪生仍在发展初期 ,但由实景三维采集生成的静态高精度模型,构成了数字孪生不可或缺的几何基础 。一些运营商,如 Duke Energy,已经将其用于维护规划的详细三维模型称为“数字孪生” ,这表明该术语有时也用于指代高度精细化的静态模型。美国核管会 (NRC) 和能源部 (DOE) 正在积极研究数字孪生在核能领域的监管可行性和相关使能技术 。实景采集的基础作用:构建有意义的运维数字孪生,前提是拥有一个准确、全面的物理设施三维模型。实景三维采集技术正是提供了这种高保真度的“数字底座”。这个静态的“现状”模型是集成动态数据、进行模拟分析和实现预测性维护功能的第一步,也是最关键的一步。没有精确的几何模型,后续的实时数据集成和分析将失去空间基准,数字孪生的价值也无从谈起。

https://www.researchgate.net/publication/371267756_Digital_Twins_for_Nuclear_Power_Plants_and_Facilities

https://digitaltwin1.org/articles/2-14/pdf

https://illumination.duke-energy.com/articles/how-digital-twin-technology-helps-maintain-power-plants-more-efficiently

3. 促进安全高效的核设施退役

核设施退役是核能利用生命周期的最后阶段,涉及复杂的拆除、去污和废物管理活动。退役工程具有不可逆性、高放射性风险和高成本的特点,因此精确的规划和模拟至关重要。对于许多早期建造、缺乏详细数字化图纸的核设施来说,如何准确掌握设施现状是退役规划面临的首要挑战。实景三维采集与建模技术为解决这一难题提供了强大的工具。

3.1 精准规划拆除活动

退役过程复杂且不可逆,需要对现场情况进行准确评估,特别是地下管道系统和具有工业、辐射双重风险的区域 。老旧设施图纸缺失或不准确是普遍存在的问题 。

3.1.1 案例:Sellafield (英国)

Sellafield 是英国乃至全球最大、最复杂的核退役场址之一,包含大量建于上世纪40年代的遗留核设施,退役挑战巨大。

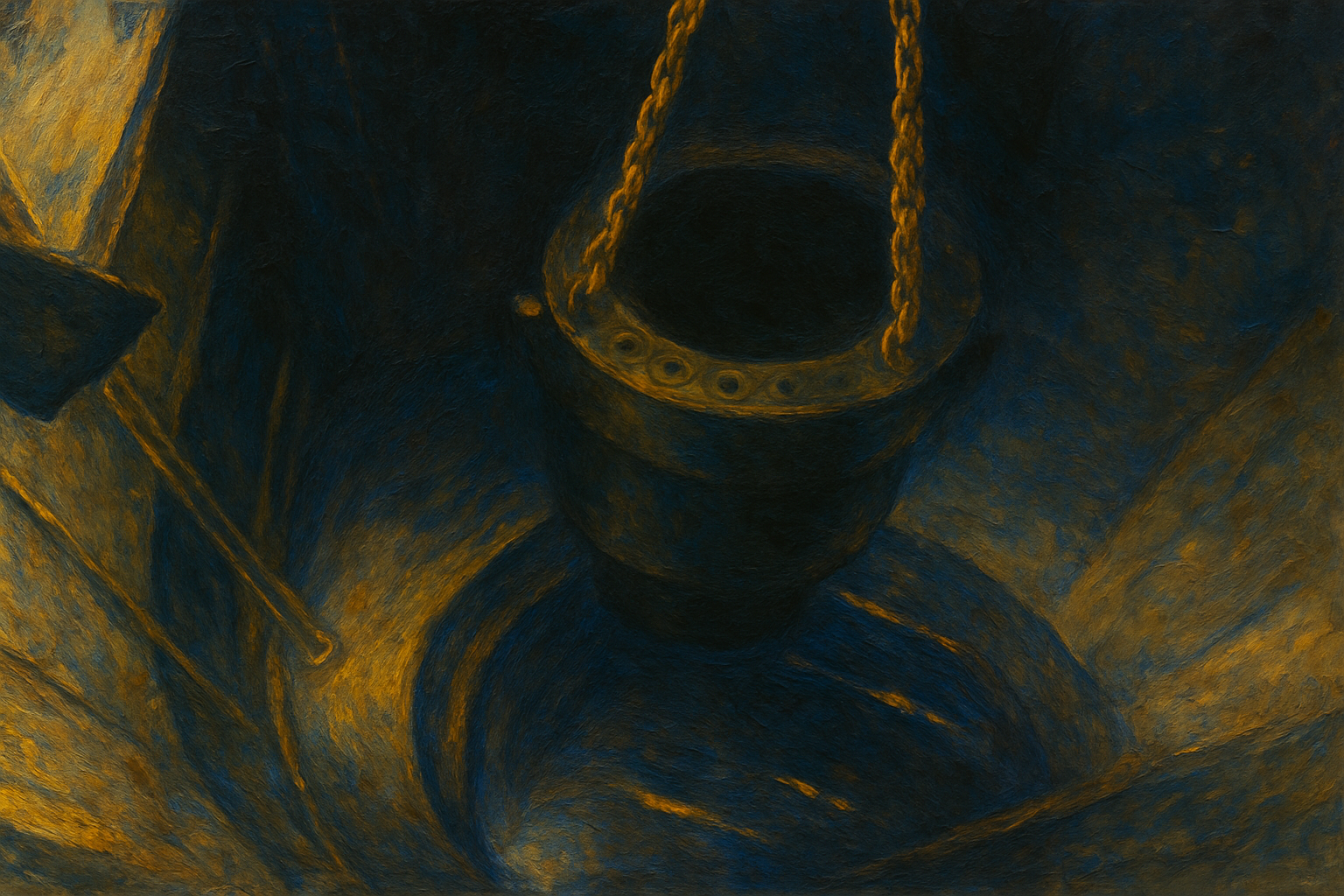

机器人、遥操系统和数字化工具的应用是其退役策略的核心。该场址广泛应用激光扫描、摄影测量等实景采集技术,结合辐射测量,创建退役对象的基线数字孪生。这些模型被用于规划远程拆除作业。例如,

Offset Services 公司曾使用激光扫描和摄影测量为 Sellafield 的建筑物创建 AVEVA PDMS 竣工模型,以整合和验证陈旧的模型数据,为后续的开发和退役设计活动提供基准。

https://www.offsetservices.co.uk/case-studies/nuclear/nuclear-power-plant

Createc 公司则将 Leica BLK 系列扫描仪集成到 Boston Dynamics 的 Spot 机器人上,用于在危险环境中进行扫描和检查 。一个突出的应用是利用 Spot 机器人结合三维扫描和辐射测绘数据,在人员无法进入的区域执行任务。这包括进行废物处理(报告称在12小时内处理了足够装满18个 PCM 废物桶的废物)、进行表面取样和目视检查,以及创建“辐射数字孪生” 。通过这种方式,不仅提高了作业安全性,还提升了效率,并为后续的退役规划提供了精确数据。过去也曾使用 FARO 扫描仪进行退役相关的测绘。

https://www.frtr.gov/pdf/meetings/may2024/presentations/bonn-ringley-presentation.pdf

3.1.2 案例:JAVYS (斯洛伐克)

斯洛伐克的核与退役公司 (JAVYS) 负责 Bohunice A1 和 V1 核电厂的退役工作。在其退役项目中,JAVYS 应用了三维模型和仿真技术来规划反应堆部件的拆除和废物管理流程 。同时,相关研究也在探索利用基于 BIM(建筑信息模型)的数字化平台来优化退役规划。这种平台旨在集成几何模型、放射性数据、进度计划、成本信息等,形成一个全面的退役知识管理系统。JAVYS 还强调了建立和维护全面的退役数据库的重要性,该数据库包含物理和放射性特征信息,以支持有效的规划、风险评估和成本估算。

3.1.3 案例:EDF (法国)

EDF 在退役其第一代核反应堆(如石墨气冷堆 Chinon A2)方面积累了丰富经验 。鉴于这些早期反应堆缺乏数字化设计资料,实景三维采集成为获取现状信息的关键手段。EDF 利用激光扫描和摄影测量技术,结合已有的二维图纸,构建退役对象的三维模型。这些模型随后被导入虚拟现实 (VR) 环境中,用于可视化高放射性区域、测试不同的拆除方案、模拟工具路径、评估二次废物产生量,以及在实际操作前对工人进行培训。EDF 还建立了专门的工业示范平台(例如针对石墨堆拆除),用于测试新的工具和技术,并对操作人员进行遥操作培训,以验证新方案的可行性、安全性并优化成本。

https://www.oecd-nea.org/rwm/wpdd/predec2016/docs/S-2-2___FP__CHABAL__.pdf

3.1.4 案例:JRC Ispra (意大利)

欧盟联合研究中心 (JRC) 在意大利 Ispra 场址开展了多个核设施退役项目,如 FARO 反应堆的退役。在其退役活动中,JRC 应用了先进的三维测绘技术,包括其自主研发的移动激光扫描平台 (MLSP)。JRC 开发并使用了一个名为 3D 信息管理系统 (3DIMS) 的平台,该平台基于 ESSOR 反应堆等设施的完整三维模型(通过扫描获取),用于在退役过程中对所有设备和材料进行地理定位和追踪管理。这有助于优化成本、时间和安全性。虽然关于意大利核退役公司 Sogin 直接应用扫描技术的具体案例细节不多,但 Sogin 作为 JRC 的合作伙伴以及在欧洲退役项目中的参与者,很可能在其项目中也应用了类似的三维建模和仿真技术。

3.1.5 克服遗留数据鸿沟:

上述案例反复印证了一个关键点:对于在数字化时代之前建造的核设施,准确的竣工文件往往缺失。实景三维采集技术被证明是弥补这一信息鸿沟、创建安全有效退役规划所需基线数字模型的根本性解决方案。传统的手动测量和依赖旧图纸的方法不仅耗时,而且精度难以保证。激光扫描等技术能够快速、全面、精确地获取设施的“现状”三维数据,直接解决了退役老旧设施时面临的关键信息障碍。

3.1.6 仿真与VR的关键作用:

通过实景采集获得的三维模型,并非仅仅是静态的几何记录,它们更重要的价值在于作为输入,驱动先进的虚拟仿真和 VR 环境。在这些虚拟环境中,工程师可以安全地规划复杂的拆除任务、测试不同的技术方案、优化工作流程、模拟放射性剂量分布,并对操作人员进行远程培训,从而在实际动工前识别风险、提高效率并确保安全。实景采集技术使这些强大的规划和培训工具得以在退役项目中有效应用。

3.2 优化废物管理与放射性表征

实景三维模型同样有助于优化退役过程中的废物管理和放射性表征工作。

- 数据集成: 可以将放射性测量数据(如剂量率、污染水平)与三维几何模型进行空间关联和集成 。例如,使用伽马相机与激光扫描仪协同工作 ,或将移动机器人的辐射探测数据实时叠加到扫描地图上(如 Sellafield 的辐射数字孪生 ,JRC 的伽马测绘 )。 https://pmi-live.com/events/nuclear-decommissioning-international-perspectives/

- 可视化分析: 能够创建三维剂量场分布图 ,并在工厂布局中可视化废物产生点、种类、数量和运输路径 。JRC Ispra 的 3DIMS 系统可以追踪废物包等项目 。

- 规划支持: 为制定废物路径规划、建立废物库存清单以及优化放射性表征策略提供空间依据 。有助于决策采用何种去污和拆除技术,以最大限度地减少废物量和操作人员剂量 。 https://inis.iaea.org/records/62ktt-jrc63

4. 促进安全与 ALARA 原则的实践

核安全和辐射防护是核电运营和退役的重中之重。ALARA(As Low As Reasonably Achievable,合理可行尽量低)原则要求采取一切合理措施,将人员受到的辐射剂量降至最低。实景三维采集与建模技术在践行 ALARA 原则方面发挥着日益重要的作用。

4.1 最大限度降低辐射暴露 (ALARA)

- 远程规划与虚拟进入: 利用精确的三维模型或数字孪生进行虚拟现场踏勘、测量和详细的任务规划,显著减少了人员需要亲自进入高辐射区域的频率和时长 。这对于 ALARA 管理至关重要。

- 缩短现场作业时间: 激光扫描等技术的数据采集速度远超传统手动方法,直接缩短了测量人员在辐射环境中的暴露时间 。同时,扫描作业通常需要更少的人员参与 。

- 赋能遥操作与机器人: 精确的环境模型是规划和实施机器人或遥操作系统 (RRS) 进行高风险区域作业的基础 。Sellafield 利用 Spot 机器人在高剂量区域执行废物处理和检查任务,就是典型的例子 。

- 剂量模拟与优化: 将剂量率数据集成到三维模型中,可以对不同的工作方案进行剂量模拟评估,从而选择最优路径和方法,最大限度地减少工作人员的预期受照剂量 。例如,VISIPLAN 软件就被用于结合 3D 模型进行 ALARA 规划 。

- 量化效益: 一些报告和案例研究提供了量化证据。Fenstermaker 的报告声称扫描可将规划时间减半并将安全性提高一倍 。OKG、Duke Energy 和 TVA 的案例都显示了人员在安全壳/反应堆厂房内时间的减少 。Sellafield 甚至估算了通过使用 Spot 机器人避免的剂量所对应的价值 。与 ALARA 的直接关联:大量证据表明,应用实景三维采集技术是实现核岛活动中 ALARA 目标的直接且有效的手段。其核心机制在于通过提供远程规划能力、虚拟访问途径以及赋能自动化/遥操作,最大限度地减少了人员在高辐射区域的停留时间和进入频率。ALARA 的核心是时间和距离防护,而实景三维技术恰恰在这两方面提供了强大的支持工具,将 ALARA 从原则转化为可操作的实践。https://www.eu-alara.net/images/stories/pdf/program19/Presentations/6_VISIPLAN_Vermeersch_EAN_WS_2019ver2.pdf

4.2 强化员工培训与环境熟悉

- VR/AR 培训应用: 基于实景采集数据创建的三维模型是开发沉浸式虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 培训环境的理想基础

- 安全高效的培训: VR/AR 环境允许员工在完全安全的情况下,模拟执行日常操作、复杂维护任务、应急响应程序以及退役活动,无需担心辐射暴露或损坏实际设备 。

- 加速环境熟悉: 对于新员工或需要进入不熟悉区域的人员,VR/AR 提供了一种快速、有效的方式来熟悉复杂的核电厂布局和设备 。EDF 的案例明确将此作为应用目标之一 。

- 任务演练: 可以在虚拟环境中反复练习复杂的操作步骤,如设备拆装、部件更换等,提高操作熟练度和准确性 。https://www.oecd-nea.org/rwm/wpdd/predec2016/docs/S-2-2___FP__CHABAL__.pdf

5. 支持工程改造与验证

5.1 精确的竣工文档

在进行核电厂的现代化改造、设备升级或部件更换时,获取准确的竣工 (As-Built) 文档至关重要,尤其是在原有图纸不准确或缺失的情况下 。

大规模激光扫描能够提供全面、高精度(毫米级)的设施现状三维数字化记录 。EDF 1300MW 反应堆厂房的案例展示了详细的实施方法 。

扫描数据可用于验证和更新现有的 CAD 模型或二维图纸 。例如,Offset Services 在 Sellafield 利用扫描数据来校正和整合遗留的 PDMS 模型数据 。

https://www.offsetservices.co.uk/case-studies/nuclear/nuclear-power-plant

5.2 设计验证与碰撞检测

将竣工扫描数据(点云或由此衍生的模型)与新的设计模型叠加,可以在设计阶段早期发现新部件与现有结构或设备之间的空间干涉(碰撞) 。

通过在设计阶段解决潜在的干涉问题,可以避免在安装阶段进行昂贵的现场修改和由此造成的工期延误 。

5.3 核保障领域的应用

核保障的核心任务之一是核查成员国申报的核设施设计信息是否属实,并探测是否存在未申报的设施变更,以确保核材料不被转用于非和平目的 。

静态和移动式激光扫描(如 JRC 开发的、可在无 GPS 环境下工作的 MLSP)被用于获取核设施的三维几何信息 。专门的软件(如 STeAM Desktop)用于处理扫描数据并进行模型比对 。

5.3.1 案例:芬兰 Onkalo 乏燃料库 & JRC Ispra

自2014年起,国际原子能机构 (IAEA) 和欧盟委员会能源总司 (DG ENER) 利用激光扫描技术建立了 Onkalo 乏燃料最终处置库的基线三维模型,并每年对新建隧道进行扫描,以核查其与申报信息的一致性 。

JRC Ispra:MLSP 被用于支持退役活动中的物项跟踪与核查,并与其他探测器(如伽马探测器)结合,利用其精确的定位能力进行放射性测绘 。

激光扫描提供了客观、精确、可重复测量的三维记录,便于进行不同时间点的数据比对,从而有效支持核不扩散条约的核查工作 。

6. 关键技术与实施要点

成功应用实景三维采集与建模技术,不仅依赖于硬件设备,更需要一个涵盖数据处理、建模、可视化和集成的完整软件生态系统,以及对实施过程中挑战的深刻理解。

6.1 实景采集硬件

6.1.1 地面激光扫描仪 (TLS):

这是目前应用最广泛的技术。案例中提及的品牌和型号包括 Leica(HDS 系列、ScanStation P 系列、RTC360、BLK 系列 - BLK2GO、BLK ARC、BLK2FLY)和 FARO(Focus 系列)。主要基于飞行时间 (ToF) 或相位差 (PS) 原理进行测距 ,精度通常达到毫米级 。

6.1.2 移动激光扫描 (MLS):

基于 SLAM(即时定位与地图构建)技术的系统(如 JRC 的 MLSP、NavVis VLX)能够更快地在复杂环境中采集数据,特别适用于核保障检查和退役测绘 。其免手持操作也是一个优势 。

6.1.3 摄影测量:

常与激光扫描结合使用,用于获取彩色纹理信息或在特定条件下(如无法部署扫描仪)进行建模 。可以通过处理照片序列来构建三维模型 。Offset Services 在 Sellafield 项目中应用了该技术 。近景摄影测量也可用于特定部件的精密测量 。

6.1.4 无人机 (UAV):

主要用于核电厂外部环境的大范围测绘、总体规划以及检查难以到达的区域(如建筑物顶部) 。在放射性监测和应急响应方面具有潜力 。Leica BLK2FLY 是一个飞行扫描仪的例子 。

6.1.5 手持式扫描仪:

作为新兴的低成本选择 。Createc 公司使用了 Leica BLK2GO 。

6.2 软件生态系统

6.2.1 数据处理与配准:

Leica Cyclone , FARO SCENE , Z+F Software , Trimble RealWorks , CloudCompare , STeAM Desktop (JRC) 。

6.2.2 建模与设计:

AVEVA PDMS/E3D , Autodesk Revit , Bentley MicroStation , Dassault Systèmes CATIA/SolidWorks , Trimble RealWorks 。

6.2.3 可视化与集成:

AVEVA Laser Model Interface / LFM BubbleView , Leica TruView , Unity 3D (用于定制应用和 VR) , Dassault Systèmes (DELMIA 用于仿真) , VISIPLAN (ALARA 规划) 。

6.2.4 数字孪生平台:

Bentley iTwin , NVIDIA Omniverse , Siemens Xcelerator, Microsoft Azure DT 。这些平台通常需要整合来自不同来源的数据 。

6.3 实施挑战与最佳实践

6.3.1 数据量与管理:

扫描产生的数据量巨大(可达 TB 级),需要强大的存储、处理和管理基础设施 。

6.3.2 配准精度:

在大型复杂厂房内实现高精度的多测站数据配准是一个挑战,需要周密的测量规划、使用靶标、全站仪控制网,并可能需要大量手动检查和调整 。

6.3.3 建模效率:

将海量的点云数据转化为具有智能属性的 CAD 或 BIM 模型,目前仍是劳动密集型工作,效率不高,是技术应用的瓶颈之一 。自动化建模是重要的研发方向 。

6.3.4 数据集成:

将来自不同来源(扫描、照片、CAD、实时传感器等)的数据无缝集成到一个统一的平台仍然复杂 。

6.3.5 遗留数据处理:

处理陈旧的纸质图纸或不完整的数字记录是一个常见的障碍 。实景采集提供了可靠的“现状”基准 。

6.3.6 环境因素:

核岛内的恶劣条件(辐射、高温、光照不足、高反射表面、拥挤)会影响数据采集质量和策略选择 。

6.3.8 技能与培训:

需要具备专业技能的人员来操作扫描设备、处理数据以及有效利用模型和软件 。

6.3.9 成本考量:

初始投资可能较高,但通常可以通过节省工期、提高安全性以及提升效率来抵消 。人的关键作用:尽管技术不断进步,但实景三维技术在核岛复杂环境中的成功应用,仍然高度依赖于经验丰富的操作人员、周密的计划、严格的质量控制(EDF 案例中提到的多级检查)以及必要的人工干预,尤其是在数据处理和建模环节。EDF 的案例详细描述了大量的人力投入(扫描、处理、建模),并指出环境噪声和配准难题需要人工监督解决。这表明,仅靠技术本身是不够的,人的专业知识和努力对于在复杂的核应用中获得高质量成果至关重要。软件集成是价值核心:实景三维数据的价值最大化,并非仅仅在于存档,而在于将其主动集成到下游的应用流程中。无论是用于设计(如 AVEVA E3D)、可视化(如 TruView)、仿真(如 VR 平台 )还是资产管理(如 Maximo ),都需要专门的软件接口(如 LMI、Cloudworx)来连接数据采集和应用。这个连接采集与应用的软件生态系统,是释放技术潜力、实现效率提升和安全改进的关键。

7. 结论与未来展望

7.1 应用与效益分析

本文通过分析多个国际核电运营企业的实践案例,清晰地展示了三维实景采集与建模技术在核岛运行、维护和退役等方面的深刻影响。

- 提供精确的“竣工”数据: 克服了老旧设施图纸缺失或不准确的难题,为所有后续工作提供了可靠的空间基准。

- 显著优化大修管理: 通过支持精细规划和部件预制,大幅缩短停堆时间,降低了运营成本(如 OKG 和 Duke Energy 的案例)。

- 提升退役规划与执行的安全性与效率: 为复杂、高风险的退役活动提供了必要的数字化工具,支持远程规划、仿真和机器人应用(如 Sellafield、JAVYS、EDF 的实践)。

- 有力支撑 ALARA 原则: 通过减少人员现场暴露时间、赋能远程操作和优化工作方案,有效降低了工作人员的辐射剂量(如 Duke Energy、TVA 的实践)。

- 提高工程改造精度: 确保新设计与现有环境精确匹配,通过碰撞检测避免了代价高昂的现场返工。

- 改进培训与核查手段: 为人员培训提供了安全的沉浸式虚拟环境,并为核保障提供了客观的核查依据。

7.2 新兴趋势与未来方向

核岛实景三维技术的应用仍在不断发展,未来预计将呈现以下趋势:

- 迈向实时数字孪生: 从静态三维模型向集成实时运行数据的动态数字孪生演进,以实现更精准的状态监控、预测性维护和潜在的自主运行 。

- 人工智能 (AI) 深度融合: 利用 AI 和机器学习技术,实现点云数据的自动化处理(如对象识别、特征提取)、在数字孪生中进行智能分析和预测 。

- 机器人协同增强: 移动机器人(如 Spot)与实景采集设备的集成将更加紧密,实现自主化的检查、测绘、数据采集乃至远程干预作业 。

- VR/AR 体验升级: 虚拟现实和增强现实技术将提供更丰富、更无缝的交互体验,用于培训、远程专家指导和现场数据可视化 。

- BIM 方法论普及: 建筑信息模型 (BIM) 的理念和方法将被更广泛地应用于核设施全生命周期的数据管理,特别是退役阶段,以实现信息的结构化和共享 。

7.3 建议

基于以上分析,为促进实景三维技术在核电领域的深入应用,提出以下建议:

- 推广成熟应用: 鉴于在大修优化和 ALARA 改进方面的显著成功,应鼓励更广泛地采纳这些技术用于停堆规划和辐射防护。

- 加强基础设施与人才建设: 投资建设强大的数据管理平台,并培养能够熟练操作先进软硬件的专业人才队伍。

- 聚焦研发重点: 重点投入研发,以突破点云到智能模型自动转换的技术瓶颈,并发展基于 AI 的数据分析能力。

- 推动标准化: 促进数据格式、接口协议和工作流程的标准化,以提高不同系统间的互操作性,降低集成难度。

- 深化合作共享: 加强核电运营商、技术供应商、研究机构之间的合作与经验交流,共同应对挑战,加速技术创新与应用 。

实景三维采集与建模技术及其衍生的数字孪生应用,正在深刻改变国际核电行业的运营、维护和退役模式。通过克服传统方法的局限性,这些技术为提高核电厂的安全性、可靠性和经济性开辟了新的途径,预示着核岛管理将进入一个更加数字化、智能化和高效化的新时代。