设备型号

T-368/URT是冷战时期美国陆军和空军广泛使用的一款大功率短波无线电发射机。它于20世纪50年代初投入服役,一直使用到70年代中期,取代了二战时期的BC-610型发射机成为美军标准短波电台之一。T-368采用真空管作为功率放大元件,性能强悍:在调幅(AM)模式下可连续输出约400瓦的载波功率,在连续波电报(CW)模式下输出可超过450瓦 。其工作频率覆盖约1.5~20 MHz的HF短波频段,跨越多个短波波段,支持长距离无线电通信 。由于设计坚固、输出功率高且能够连续工作,T-368成为冷战时期美军固定和半固定通信站的核心设备之一,被用于语音通话(AM 调幅电话)和莫尔斯电报(CW)通信等多种用途。

值得一提的是,T-368主要被美军用于无线电报网络(RTTY,即无线电打字机通信) 。发射机可以通过外接的频移键控器产生FSK信号,以驱动电传打字机发送加密电报。其内置的AM语音功能则保证了在需要时可切换至话音通话模式。这种多用途设计使得T-368既可用于战略电传通信,也能在必要时作为语音广播电台使用 。总体而言,T-368代表了冷战高频通信技术的一个高峰,以真空管为核心实现了大功率、高占空比的短波信号发射,对应时代的军用通信需求。

背景与作用

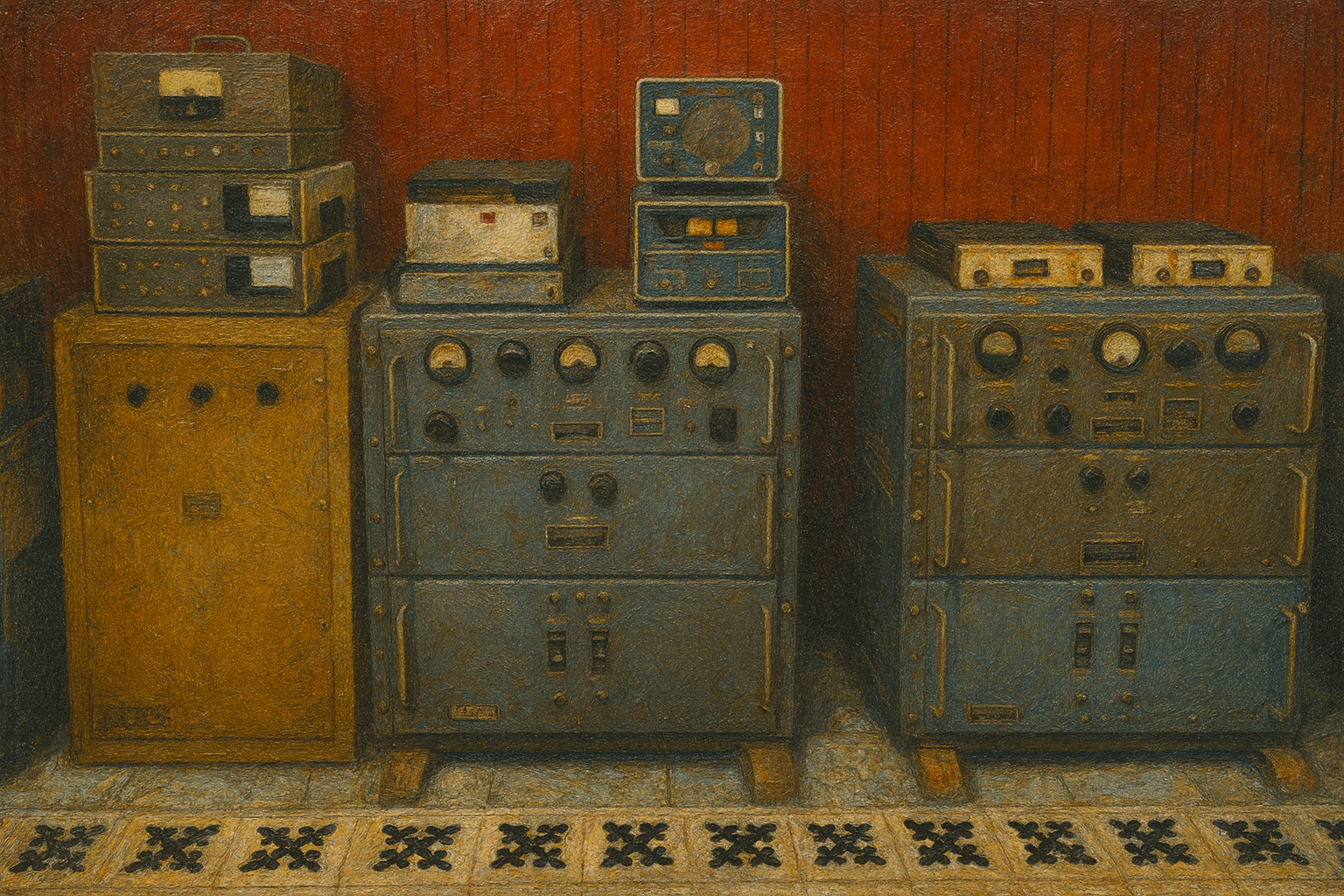

越战时期,数台美制 T-368 发射机被安装在西贡独立宫(今胡志明市统一宫)地下室的通信中枢内,用于南越政权的高层通信联络。独立宫作为当时南越总统府及军事指挥中心,其地下室设有专门的通信机房,汇集发射机、接收机、加密机和电传打字机等设备,构建了战略通信枢纽 。T-368发射机在其中担当远程发送端,负责将来自指挥中心的语音或电报信号通过短波频段发射到全国各地乃至国际上的接收站。 整间通信中心据称陈列着多达5台T-368发射机,以及多部R-390高性能通信接收机、AN/FGC-25无线电电传终端、TH-5型调制解调器等周边设备 。这种配置表明,该通信枢纽可以同时处理多个频率和信道的收发通信任务,并具备加密电报、语音通信、数据传输等多种功能。

在实际运用中,独立宫地下室的通信站通过T-368 + R-390发射/接收组合,配合电传打字机和语音设备,承担着南越政府与各地美军及南越各军区指挥部之间的通信联络重任 。例如,一封从总部传来的加密电报可以在地下室由R-390接收、经解密后由总统府研判,再由T-368通过短波电台回复;抑或战场前线指挥官可以通过战术电台将紧急消息传至就近的短波中继站,由那里利用T-368将消息中继到西贡指挥中心。独立宫作为指挥中枢,其地下通信室相当于当时南越的“神经网络枢纽”,确保了在有线通信被破坏或距离过远无法布线时,依然能够通过短波电波将命令和情报传达出去。这些T-368发射机与配套设备共同构筑了一个生命线般的无线电通信网。

结构与技术参数

作为一款大型固定式HF发射机,T-368由多个模块化单元组成,体积和重量都相当可观(整机重量数百公斤)。其主机结构大体分为三层甲板(deck):顶部是射频甲板,包含激励振荡器和功率放大器(PA)级;中部是调制器甲板,包含语音放大和调制电路(用于AM高电平调制)以及一对功放调制管;底部则是电源和控制甲板,包括高压直流电源变压器、整流器以及控制继电器等 。功率放大器采用一只大型Eimac 4-400A真空管作为末级放射频功放管,调制器部分则使用两只Eimac 4-125A管组成推挽放大器,对PA进行板路调制 。这种全电子管配置允许T-368在满功率下长时间连续工作,并承受严酷的环境条件,不过也意味着设备在运行时会产生大量热量,需要风扇强制冷却,且内部有高达数千伏的高压电路,操作维护需格外小心。

典型配套设备:

为了保证T-368正常、安全地工作并匹配天线,它常常与若干辅助设备配套使用。其中之一是BC-939天线调谐器(Antenna Tuning Unit),用于在1.5~20 MHz范围内调整发射机输出与不同天线负载的阻抗匹配,降低驻波比,保护发射机功放管不受反射功率损坏 。当没有适当的天线时,还可以连接假负载(Dummy Load)以供测试调试——假负载通常是一个大功率电阻,可在不对外发射信号的情况下吸收发射机输出的射频功率,用于训练操作或检修。供电方面,T-368使用市电115 V交流供电(可适应50~60 Hz电源) ,由于功率需求大,一般安装在机架下部的专用电源模块提供高压直流和灯丝电源。战地条件下,如果部署在流动通信车内(如AN/GRC-26D电台帐篷车),则需要配套PE-95型汽油发电机组为其供电 。

控制面板与调谐操作:

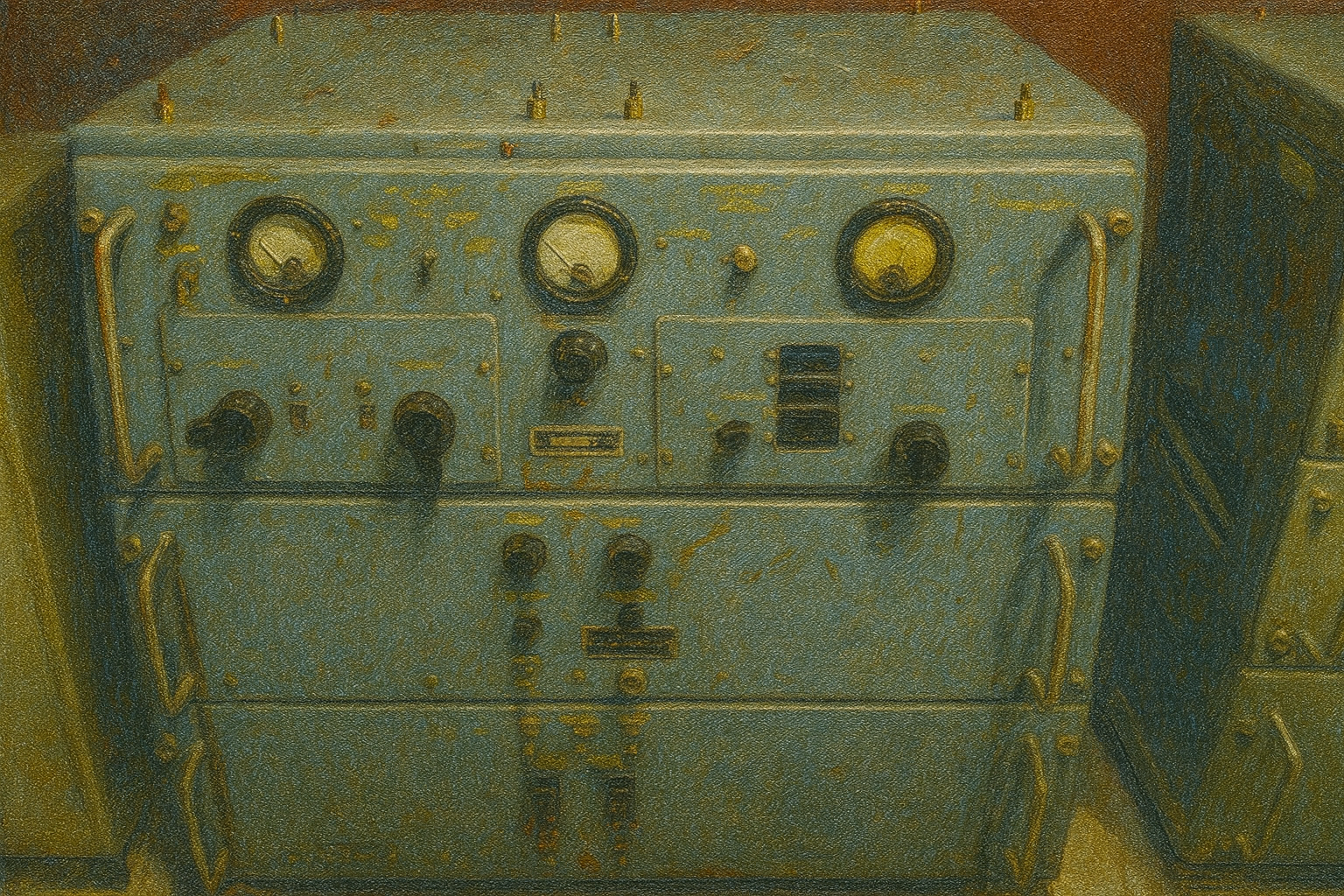

T-368发射机的前面板上布满了各种仪表、开关和调节旋钮,布局直观而专业。 通过前面板特写可以看到,T-368 配备有三个大型表头和多组旋钮,用于监视和调整发射状态。

常见的控制和其功能包括:

- 频段选择开关(BAND SELECTOR):根据工作频率选择相应的频段范围,使内部谐振回路预调至较佳范围(例如1.5–4 MHz、4–8 MHz、8–12 MHz等子段)。

- 激励调谐(Exciter Tuning):调整激励器输出频率或驱动级谐振,使驱动信号在所选频率上达到最大输出。操作时通常先设置所需频率(可外接晶体振荡器或调谐内部VFO),再微调激励级谐振以取得稳定驱动。

- 功放阳极谐调(PA Plate Tuning):调整末级功放回路的可变电容,使功放管阳极电路与所接天线(或天调器)达到谐振。在CW发射状态下缓慢调节此旋钮,监视板电流表,会看到在谐振点阳极电流出现“下降”(dip)的现象,表明达到谐振。操作要在低功率起始,逐步微调寻找到电流最低点 。

- 功放负载(PA Loading):通过改变末级输出耦合(通常为可变电感或电容分配器)来调整发射机对天线的馈入负荷。正确的负载设定可在功放谐振后增加阳极电流至额定值,以输出额定功率,同时避免过度过载。调谐时往往是先“谐调”(Plate Tune找电流谷),再加载(Loading提高电流峰值),反复配合几次,直至阳极电流和射频输出都达到手册规定的安全最大值 。

- 工作模式开关(SERVICE SELECTOR):设置发射机的工作模式/服务类型,如AM(调幅话音)、CW(连续波电报)或FSK(移频键控,用于电传打字)。例如,将此开关置于FSK档时,需连接并开启外部的O-5C/FR激励器单元来产生FSK调制信号 ;置于AM时则启用内部调制器,由话音信号控制功放管的板电压变化实现调幅;CW档则旁路调制器,由电报码匙控控制载波的通断。

- 发送/待机开关(PLATE/Filament & RELAY):控制发射机高压的接通与否。有的型号面板上会将灯丝暖机与高压激活分为两个开关:首先合上灯丝电源预热真空管,然后合上“Plate”高压开关准备发射。当需要发射时,再通过PTT送话键或电报键闭合继电器使发射机从接收待机切换到发送状态。

- 仪表选择开关(METER):切换面板上电流/电压表的测量对象。比如切换查看激励器电流、功放管阳极电流、电压等参数,以便操作员在调谐时监控各关键指标,确保不超出额定范围。

操作员在调谐T-368时通常遵循标准流程:首先选择所需工作频段并接通设备预热,然后在低功率设置下使用激励调谐和PA谐调找到谐振点,观察表头将阳极电流调至最低;接着逐步增加PA负载使阳极电流升高到额定值,同时监测射频输出功率;反复微调谐调和负载以在保证不过载的情况下达到最大输出。 在AM模式下,还需调节调制器增益,确保话音峰值调制度不超过100%,防止过度调制失真。整个调谐过程需要技术娴熟的操作,以发挥T-368的最佳性能。在不同模式之间切换时,例如由CW转AM,需要将SERVICE开关切换相应档位,并让设备相应电路投入工作(如启用调制器或连接话筒等);由AM转CW则需关闭调制驱动,改用电键键控载波。由于T-368允许远程控制,一些固定站还配置有遥控装置,操作员可在机房外通过控制盒切换发射机状态或频率,进一步提高了使用的便利性。

通信方式与性能

短波传播原理与覆盖距离:

T-368所在的HF(高频)短波频段通信依赖于电离层对电波的反射/折射,实现超视距远距离传播 。发射出的短波信号以一定仰角射向高空,当频率适当时,电波会被电离层“弹”回地球表面,又可再次从地面反射回电离层,如此跳跃前进 。利用这种“天波”传播(Skywave),短波电台能够超越地平线进行远程通信。在理想条件下,短波信号甚至可以经由多跳传播绕过地球数周,传输距离达数千公里乃至跨洲际 。当然,实际可达距离取决于发射功率、天线性能、频率选择以及电离层状况等因素。像T-368这样输出功率达数百瓦的发射机,配合良好架设的天线,在夜间或电离层状态良好时,可以比较可靠地覆盖上千公里距离;即便在白天高频段条件欠佳的情况下,至少也能确保几百公里范围内的短波通信(通过近垂直入射天波NVIS技术,可覆盖区域性范围)。因此,在越战时期,独立宫的T-368发射机不仅可以将信号传遍南越全国各地,还能够与驻扎东南亚地区的基地、舰艇,甚至与遥远的菲律宾、夏威夷通信站取得联络,从而把南越政权的指挥网络融入整个盟军通信体系。

语音 vs 电报模式性能:

在短波通信中,语音(AM调幅电话)和电报(CW连续波)各有优劣。AM语音传输直观方便,可实时交流复杂信息,但其占用带宽较宽(通常话音信号要占用数千赫带宽)且对信号强度要求较高——调幅信号中的载波本身不承载信息,却消耗了大部分功率 。即使在100%调制度时,仅约1/3的发射功率在边带上用来传输有用语音内容,其余功率都耗在无信息的载波上 。因此,当电波传到远方变得微弱时,AM语音容易淹没在噪声中难以辨识。而CW电报方式则高效得多:摩尔斯电码以断续的载波脉冲传递信息,信号本质上接近于单频开关,相当于把全部功率集中在窄带上发送简单的点划信息。这种窄带、高信噪比的特点使CW电报在弱信号条件下依然可以被人工抄收,只要有微弱的信号“嘀嗒”声冒出噪底,训练有素的报务员就能辨出内容。因此,在通信距离极远或电磁环境恶劣时,CW往往比AM语音更可靠。此外,T-368的FSK模式(移频键控)主要用于电传打字机通信,其等效于高速的自动电报,通过两个频移键控的频率来表示二进制信号,能以50~100字/分钟以上的速度发送文本情报。相比人工摩尔斯,电传虽然效率更高,但对信号质量要求也相对较高,需要稳定的链路支持。综合来看,语音、手键电报、自动电报三种方式各有用途:在条件允许、需要详尽交流时用语音,在信号微弱或长距链路用手动CW保障通信,在重要文件或大量数据传输时则使用加密电传打字机提高速度和准确性。

调幅效率与局限:

T-368采用高电平调幅方式,将音频信号加在功放管阳极高压上实现对载波的幅度调制。这种经典AM方案结构简单、实时性好,但正如前述,其功率利用率较低:满功率话音调制时,只有约三分之一功率用在传输语音有效信息 。余下的大部分能量都浪费在载波上,而且AM发送的双边带包含相同的信息,频谱利用率也不高。到了越战中后期,更高效的单边带(SSB)调制已经在战术通信中广泛应用,但T-368作为更早一代的装备仍然工作在AM模式,这在一定程度上限制了其语音通信的抗干扰和远程覆盖性能。此外,AM信号对电磁干扰和静电杂讯较为敏感,雷暴放电或敌方干扰都会在接收中形成刺耳的噪声,提高噪底。为此,在实际运用时,T-368语音信道一般需要配合高增益的接收机(如R-390)和降噪耳机,并由经验丰富的通信兵来调谐最佳信号。在战略通信环境下,AM话音通常只作为辅助或紧急通话手段,日常大量通信仍更多依赖加密电传打字等形式,以提高保真度和保密性。不过尽管存在效率和质量上的局限,AM具备直观、多方通话等优点,在指挥通讯中依然发挥了不可或缺的作用,T-368的大功率确保了即使在复杂地形或远距离情况下,话音广播也尽可能清晰可闻。

与其他通信设备的协同:

T-368在南越军队通信体系中主要扮演远程短波通信核心的角色,它常与其它等级的通信设备协同,形成分层次的网络。例如,在野战环境中,营连部队使用便携式VHF步话机(如AN/PRC-25)进行近距战术通信 。PRC-25是一种30~75 MHz频段的调频电台,只有数瓦功率,适合数公里范围内的步兵小队和装甲车辆之间联络,但无法直接覆盖全越南或更远距离。而在师团或战区级别,通常配备有车载或机动式中长距电台,如AN/GRC-19等。AN/GRC-19是一套车辆载装的短波电台系统,由T-195发射机(约100瓦输出)和R-392接收机组成,频率范围同为1.5~20 MHz,可在野外车辆上自动调谐、预置信道,用于师级单位与后方指挥部或其它部队间的远程联络 。这类中功率电台可以看作野战版的“小型T-368”,它们能够通过短波将战地的情报传送到后方。而在西贡等固定指挥中心,像T-368这样的高功率电台则充当“母站”,接收野战电台的来讯并进一步转发到更远的网络(例如通过与美国本土或太平洋上的长波/卫星站点相连)。在实际运作中,一个可能的协同场景是:前线部队用PRC-25向其上级的GRC-19车辆电台报告情况,该车载电台通过短波链路将消息传给西贡独立宫地下的T-368站,T-368再将消息送入战略通信网供最高指挥层决策。反之,总统府下达的命令也可经由T-368发出,GRC-19等接收后再用VHF电台传达到具体部队。除了GRC-19,T-368在独立宫还与其它美制通信器材共同构成复杂网络,例如地面有VRC-12系列车载电台、航空兵有ARC-54空用电台、超短波有TRC-68微波中继等等 。T-368作为短波链路的核心节点,与这些设备各司其职,确保了从战术前线到战略后方的通信链路层层衔接、畅通无阻。

战争历史中的角色

随着战争局势逆转,这条曾经繁忙的通信命脉最终在1975年春天走向了终点。当北越坦克于4月30日轰然撞开独立宫大门之时,地下室的电台也随之陷入沉寂。自那一刻起,T-368发射机连同整个通信室一起成为了历史的见证物。战后的越南政府将独立宫改名为“统一宫”并对外开放,这些缴获的通信设备被保存在原地,作为博物馆展品展示给后人 。

如今,游客走入地下通信室,依然可以看到灰绿色的T-368机柜静静矗立在那里,厚重的控制面板上刻度清晰,仿佛时间停滞在了1975年前。它们的旁边陈列着R-390接收机、老式电传打字机和纸带,加密机已不知所踪但通信线路仍井然有序。如今,作为军械爱好者和无线电发烧友,我们得以在统一宫的地下室亲眼目睹这台冷战巨兽的风采:透过它厚重的面板与线圈,我们仿佛仍能听见当年的电波回响,在历史的坐标中感受无线电技术与战争进程交织激荡的岁月。